为深化历史学科实践教学,增强学生对深厚中华文化的现场体验感,切身感悟中华民族多元一体格局的形成脉络,铸牢中华民族共同体意识,在南树华、王德朋、杜兴三位老师的带领下,历史与旅游文化学院组织2022级历史班全体学生进行了为期八天的“西辽河流域历史文脉与民族交融”主题研学之旅。

一、 从文明曙光到和平守望:一日三地的历史沉思

6月5日,历史专业学生开展考察活动,深度感受中华文明的多维面貌。阜新查海遗址博物馆中,距今超8000年的新石器聚落被称为“中华第一村”,半地穴房址、玉玦和石堆龙,展现中华文明原始基因。

查海遗址

阜新查海遗址合影

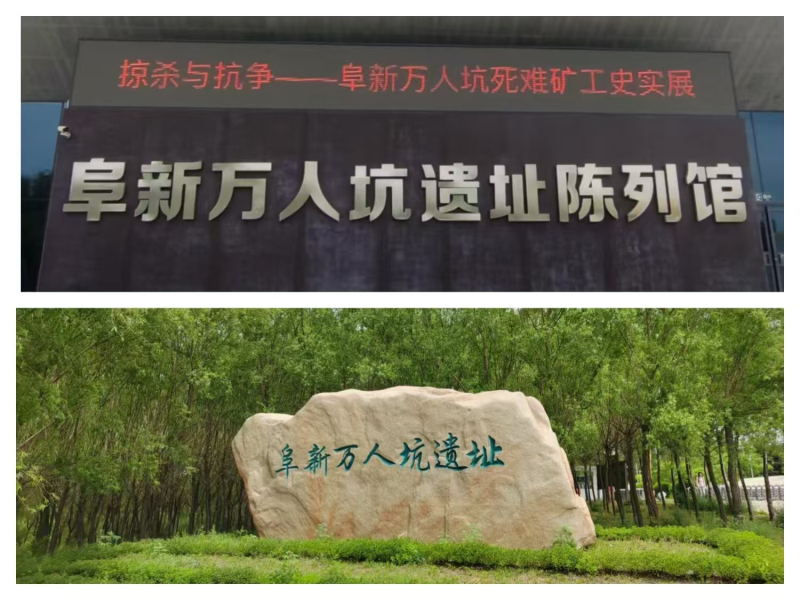

阜新万人坑死难矿工纪念馆里,57万平方米遗址埋葬7万余遇难矿工,档案与工具控诉日军暴行,凸显和平珍贵。

阜新万人坑死难矿工纪念馆

阜新万人坑死难矿工纪念碑前合影

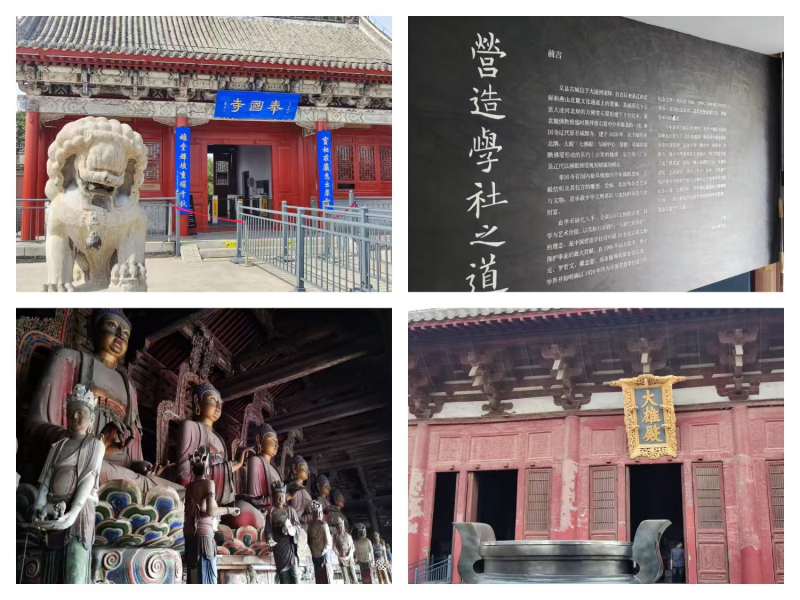

义县奉国寺辽代大雄殿内,七尊大佛、斑驳壁画与精妙榫卯,尽显佛教文化与建筑智慧。此次考察,让学生们意识到,需严谨追溯历史,守护文明记忆。

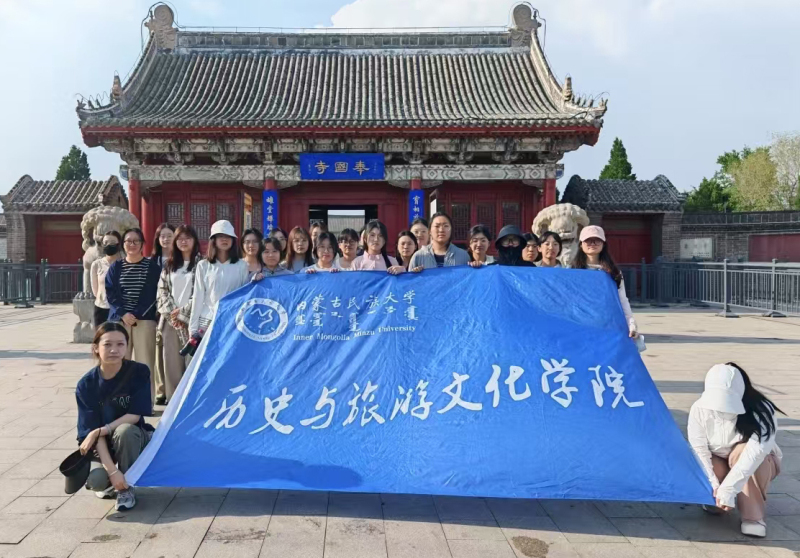

奉国寺

奉国寺合影

二、从“中华第一塔”到“世界第一鸟”

6月6日,师生至北塔博物馆及遗址,北塔为东北现存最早密檐式佛塔之一,博物馆出土文物为研究北方佛教传播及民族融合提供实物论证。步入朝阳博物馆,其以‘三燕故都’为历史基底,鲜活呈现辽西走廊从古代边塞重镇到近代抗战枢纽的双重文明坐标。鸟化石国家地质公园因出土大量中生代古生物化石闻名,实证辽西在古生物演化史的独特地位。

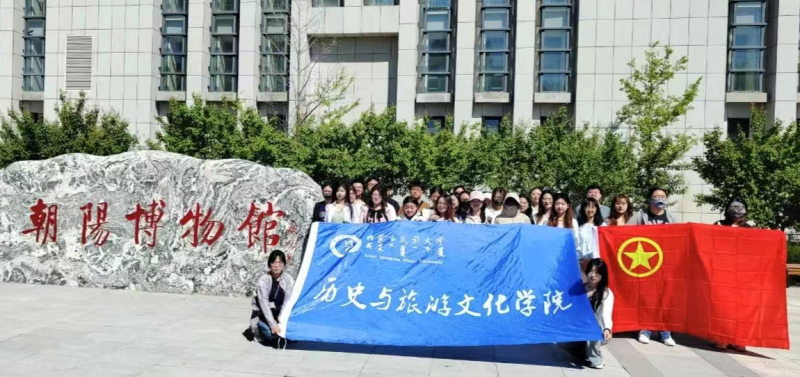

参观朝阳博物馆

朝阳博物馆合影

朝阳北塔

朝阳北塔博物馆前合影

鸟化石国家地质公园

鸟化石国家地质公园前合影

三、新旧石器的发展——中华文明的源头

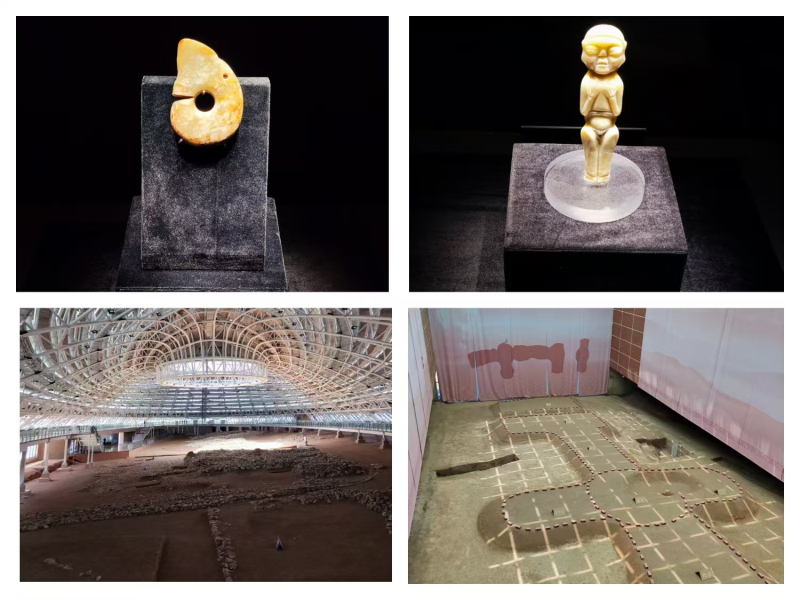

6月7日,师生探访建平博物馆,馆藏展现其作为中原与北方文化交融地带的史实,牛河梁遗址中的女神庙遗址,玉猪龙、勾云形礼器,实证辽河流域早期文明社会复杂化进程,凸显红山文化在中华文明起源中的重要地位。

建平县博物馆

参观建平县博物馆

建平县博物馆前合影

牛河梁国家考古遗址公园

参观牛河梁国家考古遗址公园

牛河梁国家考古遗址公园前合影

6月8日,抵喀左博物馆,其以商周青铜器窖藏为核心,器物兼具中原青铜礼器特征与草原文化剽悍风格;探访属旧石器的鸽子洞遗址,其遗址诠释中华文明“多元一体”格局中北方边缘地带的贡献;至凌河湾,大凌河与顾洞河汇成S形湾,赭红色岩壁倒映水中。

喀左县博物馆合影

鸽子洞和凌河第一湾

王德朋老师在鸽子洞遗址前进行授课

四、深耕红色教育,筑牢信仰根基

踏入赵尚志纪念馆,一位抗日民族英雄的壮烈人生画卷在眼前铺展。纪念馆展陈的每一件遗物、每一段文字,都在无声诉说着忠诚与担当的千钧分量。走进东蒙博物馆,一部蒙汉等各民族在中国共产党领导下团结奋斗、抵御外侮、争取解放的壮阔史诗徐徐展开,那些珍贵的文物与历史影像,生动诠释了民族团结的伟大力量,揭示了只有在中国共产党的领导下,各族人民守望相助、同心同德,才能凝聚起坚不可摧的磅礴伟力。这也使同学们意识到在新时代新征程上,要像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同守护和建设好我们伟大的祖国。

参观学习赵尚志纪念馆

赵尚志纪念馆前合影

参观喀左东蒙博物馆

喀左东蒙博物馆合影

在王德朋老师的带领下参观喀左东蒙博物馆

五、古城寻迹,触摸历史脉络

6月9日的兴城之旅,首至始建于明代宣德三年(1428)的兴城古城,登上巍峨城墙,抚摸沧桑垛口,仿佛听到了往日的金戈铁马之声,俯瞰古城内外,感受到的是往昔峥嵘岁月。

27-兴城古城

随后前往东北三省最古老、辽宁省最大的文庙——兴城文庙。踏入古柏掩映的文庙,穿过棂星门、泮桥,在大成殿瞻仰孔子像,观科举文物,听孔子故事,领悟儒家思想。

参观兴城文庙

兴城文庙合影

最后一站蓟辽督师府,这座明代辽东地区的军政中心曾是袁崇焕等名将办公之地。在复原大堂,看军事陈设与地图;于点将台前,听宁远大捷等战役讲解,触摸石阶,感受昔日将士豪情。

蓟辽督师府照片

六、山海承德·文脉寻踪

6月10日至11日,同学们走进万里长城东部起点老龙头,目睹长城“龙首吞海”的磅礴气势,赞叹古人建筑智慧;在“天下第一关”山海关,漫步城墙,感受历史沧桑,于钟鼓楼欣赏彩绘砖雕,于王家大院领略民俗风情。

山海关,老龙头

参观山海关

山海关合影

在河北民族师范学院课堂上,吕晓青老师深入讲解了避暑山庄的建设历史,热河行宫与清代大一统格局形成之间的关系,深刻体会了避暑山庄和外八庙在维护国家统一、增强民族团结方面的重大意义。

在河北民族师范学院上课

实地参观时,避暑山庄宫殿区、苑景区的建筑风格尽显皇家风范;普宁寺中千手千眼观世音菩萨木雕佛像震撼人心,其藏汉合璧的建筑展现清代多民族文化交融成就。

承德避暑山庄

参观避暑山庄

避暑山庄合影

普宁寺

参观学习普宁寺

普宁寺合影

七、赤峰:契丹故地,大漠与辽韵的协奏

6月12日抵达赤峰。赤峰作为契丹故地,承载着多元文明交融的厚重历史。喀喇沁亲王府将中原王府规制与蒙、藏民族特色巧妙融合,其中陈列的鎏金文书印信等实物,为研究清代边疆治理提供重要依据;赤峰市博物馆的“契丹华韵”专题展中,辽代金银器既彰显草原雄浑,又融入唐宋制作工艺精髓;赤峰学院博物馆里新石器至青铜时代文物,生动呈现西辽河流域农耕与游牧文明的早期碰撞融合。这些珍贵遗存,共同勾勒出大漠草原文明与中原文明在赤峰历经千年共生共荣的壮阔画卷。

喀喇沁亲王府

喀喇沁亲王府合影

赤峰博物馆红山玉龙

赤峰博物馆合影

参观赤峰学院博物馆

在西辽河流域的千年回响中,触摸文明交融的脉动。中华文明从来不是单线叙事,而是在碰撞中融合、在差异中共生的壮阔史诗。为期八天的考察,不仅为追溯过去,更为在“多元一体”的历史镜鉴中,找到通向中华民族复兴的文明密码。这片土地昭示:真正的强大,源于对多样性的包容与转化。本次研学之旅,带给学生们的远不止知识层面的增长,更在心灵深处激发出对历史的敬畏、对交融的理解以及对国家的认同。